連載 Another Stories 桑原史成(フォトジャーナリスト)

第6回 塩田武史さん(水俣病事件の撮影・記録一筋に生きた稀有な写真家)

写真家たちの水俣集合

「水俣病の記録写真を後世へ」と、始まった写真家達の集まりの話から始めよう。新たなコロナ禍が渦巻く昨年12月11日~12日に、これまでに水俣事件に写真撮影で深く関わってきた写真家達が水俣に集合した。その数は物故者を含め9名で、撮影を開始した時系列で氏名を記す。先ず僕が1960年に水俣入りしていて、次に故・塩田武史、宮本成美、アイリーン・美緒子、石川武志、北岡秀郎、小柴一良、芥川仁、田中史子である。故ユージン・スミスはアイリーン・美緒子の共同版権で管理されている。

ここに挙げた写真家達が、これまでに撮影、記録した写真のカット数は、正確ではないがざっと20万コマ余であろう。そのフイルムを散逸しないように努め、さらに活用を企画した集会である。そして、この2022年春に一般法人「水俣・写真家の眼」を立ち上げる準備を進める事になった。(報道記事→28p)

フイルムの譲渡を各方面から求められていることも事実だが、作者が生存の身で原画のフイルムを安易に手放す事は断腸の思いである。一般的な事例では、原作者(カメラマン)の死後に遺族が処分を考えるのが普通だ。後継者が写真家なら著作権継承者として原画のフイルムを所持・活用するが、大方の場合は破棄か譲渡である。なんとも寂しい話である。

塩田さんの経歴

写真プロジェクトの話が長くなった。ここで、塩田武史さんの経歴の略歴を紹介したい。1945年に香川県高松市で生まれる。1966年、法政大学社会学部に入学し、クラブ活動の写真部に入る。そして1967年に沖縄の原爆被爆者を撮影した後、帰路に水俣を訪問したようである。そして、3年後の大学を終えた1970年に水俣に移住している。

その翌年の1971年に、東京・銀座のニコンサロンでデビュー作『水俣・深き渕より』の写真展を開催している。妻となる弘美さんとの結婚は翌年の1972年。その翌年の1973年にスウェーデンの首都・ストックホルムで開かれた第一回、国連人間環境会議を取材、同じ年に写真集『水俣・深き渕より』(西日本新聞社刊)を出版。そして、1974年の国連環境計画(UNEP)が主催する第一回の同名の写真コンテストで特別賞を受ける。翌1975年に、「水俣病患者と共にカナダの原住民居留地を訪問」のツアーに参加して取材している。 水俣に15年滞在して1985年に熊本市に移転している。この時から29年後の2014年に69歳、心筋梗塞で他界した。

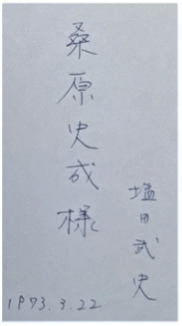

筆者に贈られた写真集のサイン

水俣に住んで写真を撮る

塩田武史さん(以下敬称略)が24歳で水俣に定住して写真の記録を志す決意には、率直なところ度肝を抜かれた。彼から会いたいと連絡が来たのは、正確な日は定かでないが1970年であったと思う。僕が結婚して間もない東中野の狭いアパートで彼の熱意を聞いた。一般的な考え方だが、社会派写真家を志望するのであれば、ある期間の現地滞在と再度の訪問で撮影するのが経済的で、また合理的な取材活動であろうが、「水俣に住む」という彼の決意は固かった。

先の経歴記述で、読者の方にはお気付きの事と思うが、彼が水俣入りした1970年から1973年は、加害企業のチッソを相手に訴訟闘争の真っ只中にあった。米国からのユージン・スミスは1971年暮れから取材を始めている。僕は、水俣の取材と発表は、一先ず終えて、次のテーマ『激動韓国』に移り、さらに3作目の『ベトナム戦争』で日本を離れる事が多かった。

帰国した折に首都圏での水俣病訴訟派の街頭での市民デモを撮影することはあったが(前ページ写真)、現地・水俣の撮影は空白の状態だった。この3年の歳月は塩田武史にとっては歴史の節目で連日して撮影の日程があったものと想像する。

1970年3月20日は熊本地裁での第一次訴訟の判決日である。

写真家の苦難

塩田が熊本市に移転するのは1985年のようで、その間の生活費は「水俣」をテーマした原稿料で可能だったのか心配して彼に聞いた事がある。詳しくは語らなかったが家庭教師もしていたようである。フリーランスの報道写真家が写真の原稿のみで生計を立てるのは至難な事である事は言うまでもない。僕などは新たな企画に激動の地、紛争の現場、さらには戦場などメディア(雑誌)が確実に飛びつくテーマを売り込んで活路を見出した。

インドシナ(ベトナム、カンボジア)では知り合いのジャーナリストが何人も帰還する事が叶わなかった。塩田より2歳若いほぼ同世代の写真家を敢えて記述したい。1973年の暮れにカンボジアの紛争地、アンコール・ワットで取材中に行方不明になったフォトグラファーの一ノ瀬泰造は、反政府軍の「赤いクメール」に処刑された。その2ヶ月前の10月18日に僕はカンボジアの別の戦場で泰造君を撮影する機会があった(下写真)。

シャッターは1回だけ。まだ若い26歳の最後の遺影となったのは誠に悲しい。この写真を、後に佐賀県の武雄市で彼の帰還を待つ父母にお送りした。

一ノ瀬泰造さん

それぞれの名作

1970年から2014年まで「水俣」一筋に撮影、記録し生涯を終えた写真家・塩田武史と讃えたい。1960年代末から70年代は記録映画『水俣・患者さんとその世界』を撮影制作していた土本典昭監督と現場を共にして写真を残した足跡は大きい。

『アサヒグラフ』(1996年10月11日号)の「水俣40年」特集号で表紙を飾った、「ハトを手に満面の少年」の塩田の写真は名作である。

彼が他界する2014年の春に水俣市の慰霊式の撮影の折に会話する機会があった。ユージン・スミスの傑作「入浴の母と娘」の撮影で、上村家に案内したのは塩田で、彼はその撮影が終了するまで風呂の外で待機していた、と語ってくれたのを思い出す。そして、「実生活の生活(介護)の場での裸体撮影は、儒教思想の日本人には撮れないなぁ、、、、」と、独り言を呟いたのが耳に残る。

(季刊 水俣支援 No.100より転載)